〜農は天体と同調することから全てが始まる〜

これは当農園のポリシーでもあります。

皆さんこんばんは、

5月20日頃は 二十四節気でいうところの

「小満」

小満には、あらゆる生き物が勢いよく成長して生命力に満ちるという意味があります。

農業の現場で感じる生き物たちの「スイッチ」

一年を通じての初夏のこの時期、

今日から何かが変わったな。とビシバシ伝わってくるのは、まさにこの小満からといえます。

稲の苗が元気になるスイッチが入る時期でもありますが、ということは同時に雑草や生き物たちにもスイッチが入る時期でもあります。

『伸ばすものは伸ばし、抑えるものは抑える』

このことを心得て、コツ・疎密を意識すると、伸びる現象にドライブがかかるわけで、飛躍的に効率がアップし、精度や質が変化し、一つの仕事で何十倍も成果に違いが出て現象化する世界がいい意味で別物に変わって行きます。

そんな小満。

元気づいた苗には苗踏みの試練を。田植え前の田んぼには多年草一年草の順番で草取りを。

それから一気に伸びてくる畦の草刈りも、田植え前には欠かせません。

それから、この小満の時期恒例となってしまっている、パイプラインへのナマズちゃん詰まりんご・・ズーナマデイの到来です。

今年は例年になく、もう日々パイプラインに詰まる詰まる!!もう本当にかわいそう・・

池から地下のパイプライン内で成長したナマズさんたちが必ずうちの田んぼの水口で出口で詰まって死んでしまう現象が毎年あとをたたないのですが、今年は今までで一番と言っていいほど酷くて、一度に三匹以上が詰まることなどざら。。

産卵床へうちに田んぼを選んで目指してくれているのかと思わせるくらい、卵を大量にお腹に持った子たちが連日詰まって。。彼らの彼女らの色々がパイプラインから出てきた時には流石にブルーになりました。。

それでも今年も奥さんと二人がかりでびしょびしょになりながら生臭いナマズ水を全身に浴びながら、日々を送っています。とほほ。。

それでも顔にもナマズ水を浴びて化粧もなんもかんもぐしゃぐしゃに取れてしまった状況なのにも関わらず、「鯉のぼりみたーい♪」と言ってはしゃぐうちの奥さん、、

このポジティブさにはマジで脱帽です。。

なんでこう、どんな状況でも前向きなんだろうこの人は。。尊敬です。はい。

***

そんな日々のことをあれやこれやとこなしながら、コツコツやりましたよ

軽トラの整備。

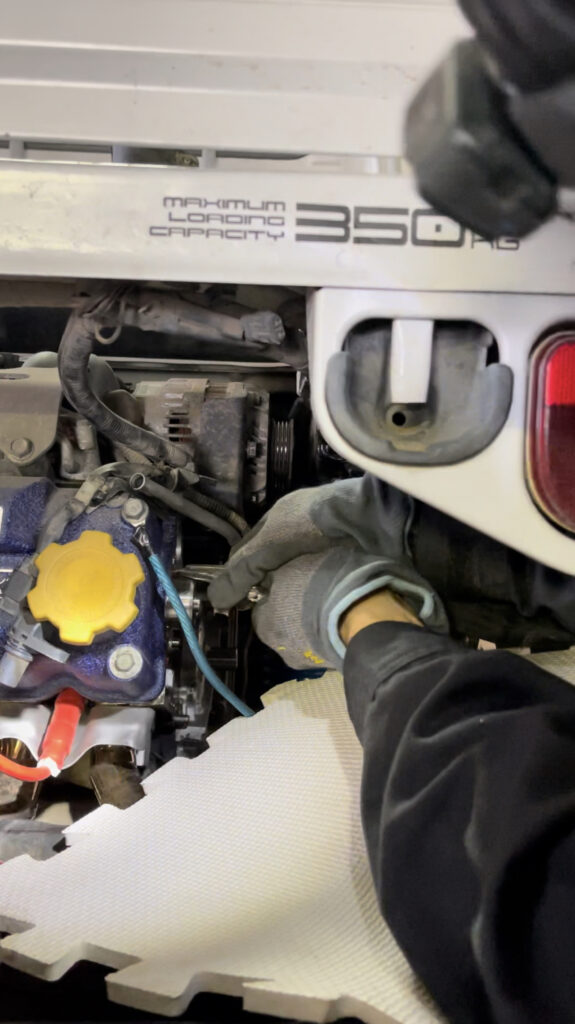

3月から思い立って始めてみたうちの軽トラ「サンバー」の整備がついに終わりを迎えたのでありました!

コツコツ、えらくない?私。

意外にも一番苦労して時間を取られたのが、簡単と思い込んでいたクランクシール、カムシールの取り外しでした。

それからクーラントのエア抜きもとても苦労しました。

特に我がサンバーはRR(リアエンジン、リア駆動※パートタイム4WDですが)の車なので、前方のヒーターコアからなかなかエアが抜けなくて困りましたが、コツがわかったので次回からはもっとうまくやれそう。

この度手を入れて交換取り付けや整備したものを整理すると・・↓

・ボディー錆び取り自前でほぼ全塗装

・フレーム錆び取り防錆塗装、フレーム内防錆処理

・タペットカバー、タペットカバーパッキン交換、

・バルブクリアランス調整、

・ヘッドライト等全てLED化(ウインカー以外)

・ホーン大型和音化

・エアクリーナー交換、

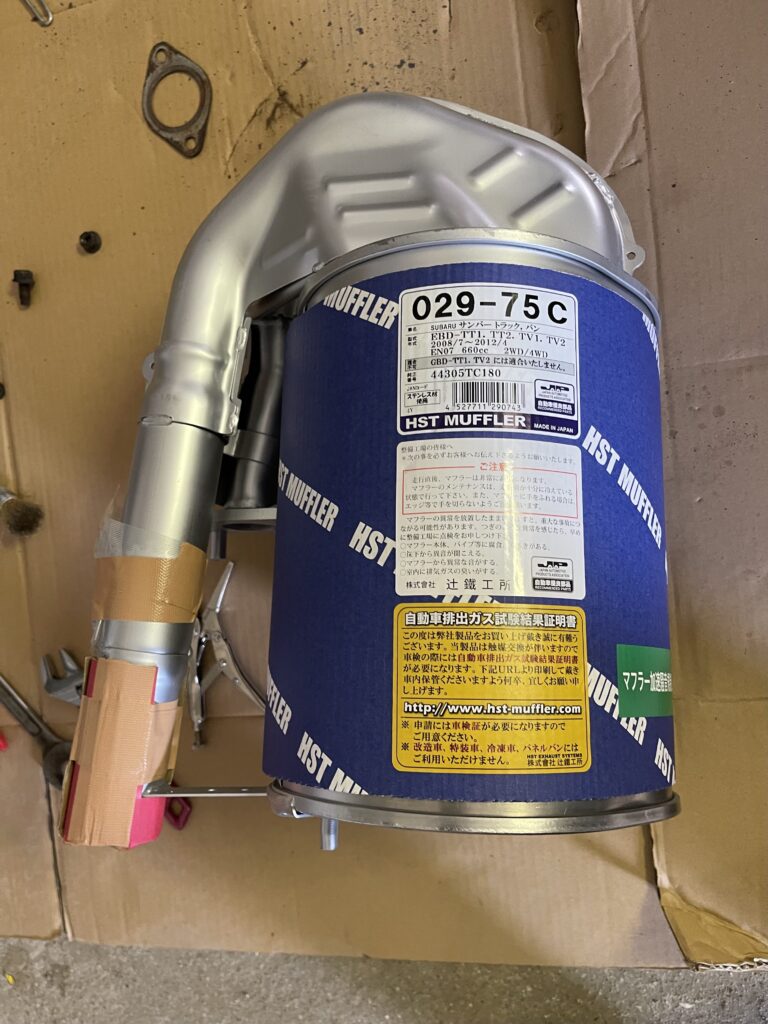

・エキマニ、マフラー、O2センサー2箇所交換

・プラグ、プラグコード交換

・リジカラ施工

・サス4本、スプリング4本交換

・バッテリー交換

・回転計(タコメーター)、水温計取り付け、

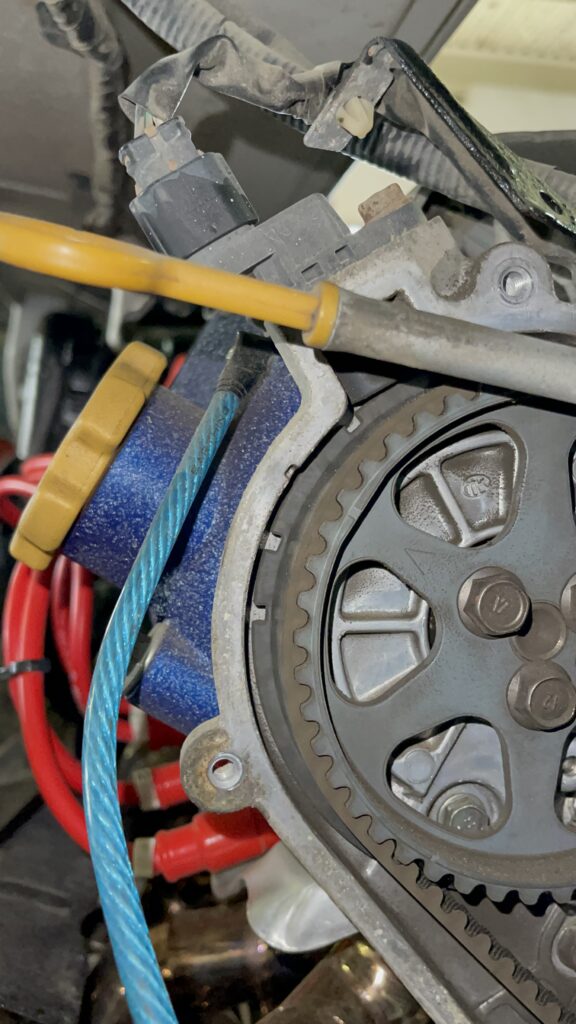

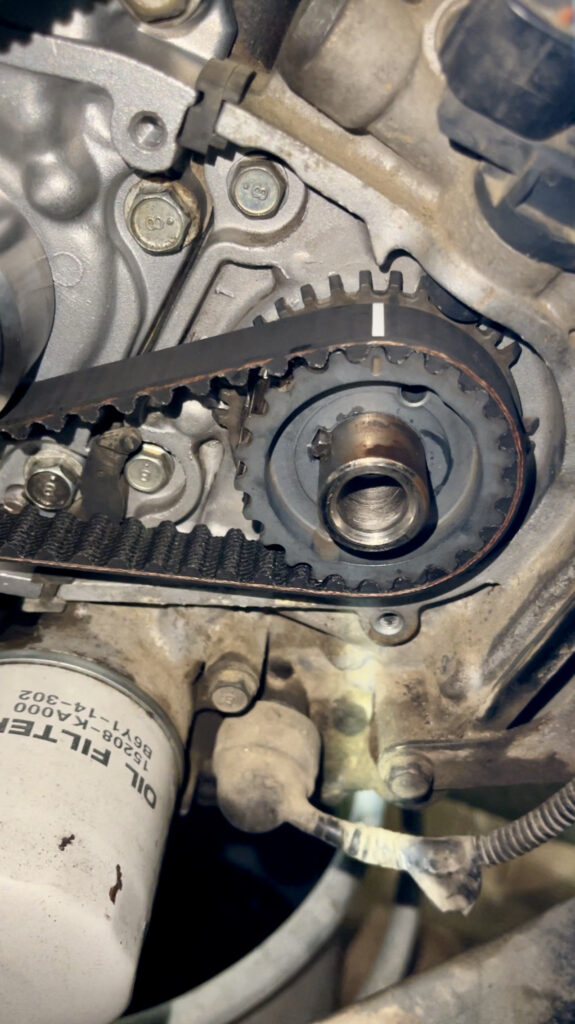

・タイミングベルト、タイベルテンショナープーリー、

・ウォーターポンプ、サーモスタット、冷却水、

・クランクシール、カムシール、

・ファンベルト交換

我ながらよくやった。。

この度の苦労で、整備士の方の気持ちがほんの少しですがわかった気がしましたし、自動車の設計や製造に関わった方のこだわりや愛情、前の車のオーナーさん(福井の農家の方)の愛情など、作業を通じてじんわりと感じることが出来ました。

何より、「車も生きているんだなぁ」と

そんなことをまじまじと感じることができたのが、一番の収穫だったように思います。

子供達の大好きなロードスターとランエボを所有し、一緒に整備する夢に向かって、またコツコツと頑張りたいと思います。

なんとか田植え前に全てを終わらせることができてよかったよかった^ – ^

それでは整備の履歴の続編を、画像で一気にどうぞ!

ここが熱で焼き付いて塩カルで錆びて完全に固着してしまってます。14ですがインパクトでもボルトの頭がナメって、もうどうにもこうにも外れません。そんな時はというと・・・

ラスペネとなめったボルトにはこれ!!

こういうものを全部駆使して無事に外れました♪

純正だとまたすぐに錆錆になる事が予想されたので、この度はステンレス製の優良品に変更です。

※ガスケットもボルトも付属してあって、超良心的!ありがたいです。

:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)’・*:.。. .。.:*・゜゚・*

ここで注意喚起です。

皆さん、間違っても絶対OBDから取ろうなんて考えを起こさないように!!

サンバーのOBDは規格外なので巷のOBD経由で信号を拾うやつは使えません。

というかOBDからというのは、そもそもがNGですからね。やめときましょう。

安直な考えでオーディオ経由をまずは考えました。

常時電源はオーディオに来てましたのでここから取りましたが、もう一つはACC(アクセサリー電源)でしたね。

ACCではダメなので、結局イグニッション電源は別のところから取りました。

そしていよいよ、この後はクーラントが通るシビアな箇所へと作業は移ります・・

全部抜け切るのを待つ間に、水温計の配線をチャチャっと進めます。

電源関係はタコメーターと全く一緒なので常時電源とイグニッション電源を前回と同じ箇所からサクッと取り込んでFIX。

タコメーターは先に説明したPIVOT製の60φ。水温計は同じくPIVOT の52φのやつにしました。

水温はラジエターのホースにセンサーを設置して計測します。

こんな感じ。

さて、ここからいよいよタイミングベルトとウォーターポンプの交換作業へ移ります!

適当なスパナを中のギアに当てがって固定することに・・

いやーこれみんなどうやってんの?!

素朴な疑問。

タイミングベルトとウォーターポンプ交換だぜ!

熱で固着して外れないのよ。

エンジン側(アルミなのでね)傷つけないよう注意して、いろんな道具を駆使して、なんとか外しましたよ。

中は意外にもめちゃキレイだった☆

固着していた部分の汚れカスを除去し取り付け面をフラットにすべくクリーニングしていきます。

まずはパーツクリーナーやキャブクリーナーを使って大まかな汚れ落とします。

この時使ったのが、ネイルケア用の道具とサンドペーパーでした。

この面に新しいゴムのガスケットが当たるので、ガスケットの気持ちになって隙間が絶対に開かないように気にしながら表面を整えてゆきます。正直なかなか根気のいる作業でした。。

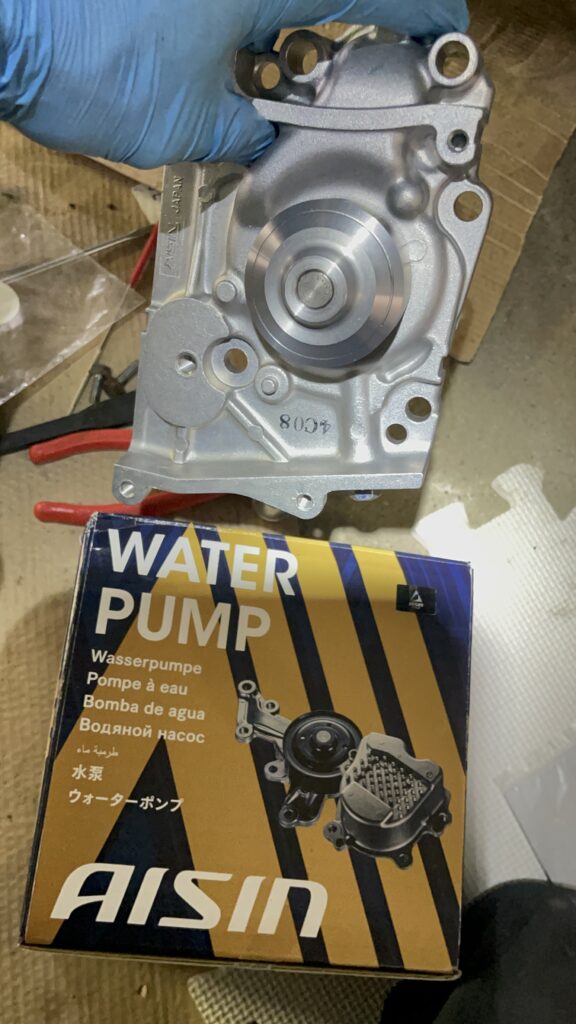

今回はメーカーにもこだわりました。

日本製だからと言って安心はできない。車には相性が色々あるからです。

これが信頼のAISIN製ウォーターポンプです!!うーん美しい仕上げだぞ☆

無事にウォーターポンプの取り付けが終わったところで、クランクシールとカムシールの交換作業へ・・

実は、一番簡単だと思い込んでいたこのシール類の交換作業に、この後一番苦労して時間を食うことに。。。。予習をもっとしておけばよかった・・と後悔(涙

えいッ!!!!!!!」「やったー!!!!やっと取れた!!」

※この作業は自分では頭を抱えてしまい、我が奥さんに知恵を求めたので、これは駆けつけてくれた奥さんによる撮影です。

こういう一見しょうもなさそうな消耗品が一番気を使うということが今回の作業で身に染みてわかりました。ナメてたら落とし穴くらいます。何事も。。

※ちなみにウォーターポンプの取り付け前に写真が戻っていて時系列的に変ですが、ウォーターポンプ部分に取り外しと取り付けを寄せた方がわかりやすいと思い、あえてそう編集してあります。

カムシール、クランクシールは何度か諦めながら再チャレンジを繰り返しやっと成功しました。

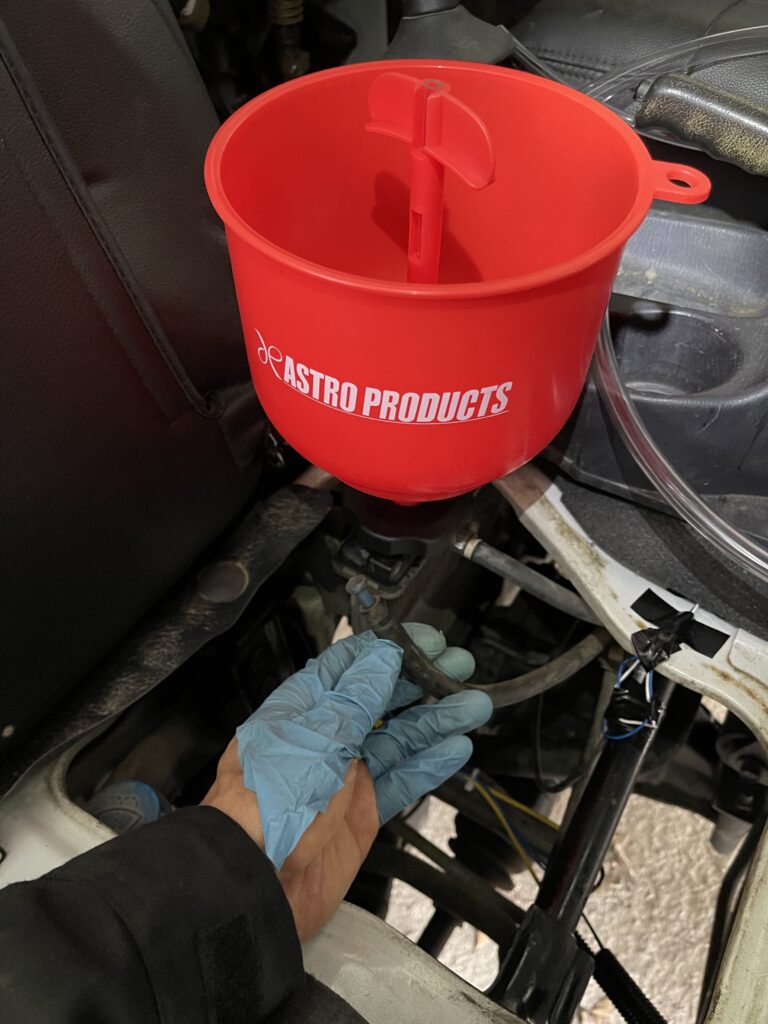

最後に、サンバーみたいなRRの車では難局を極める、冷却水(ラジエタークーラント液)の注入と『エア抜き』です。

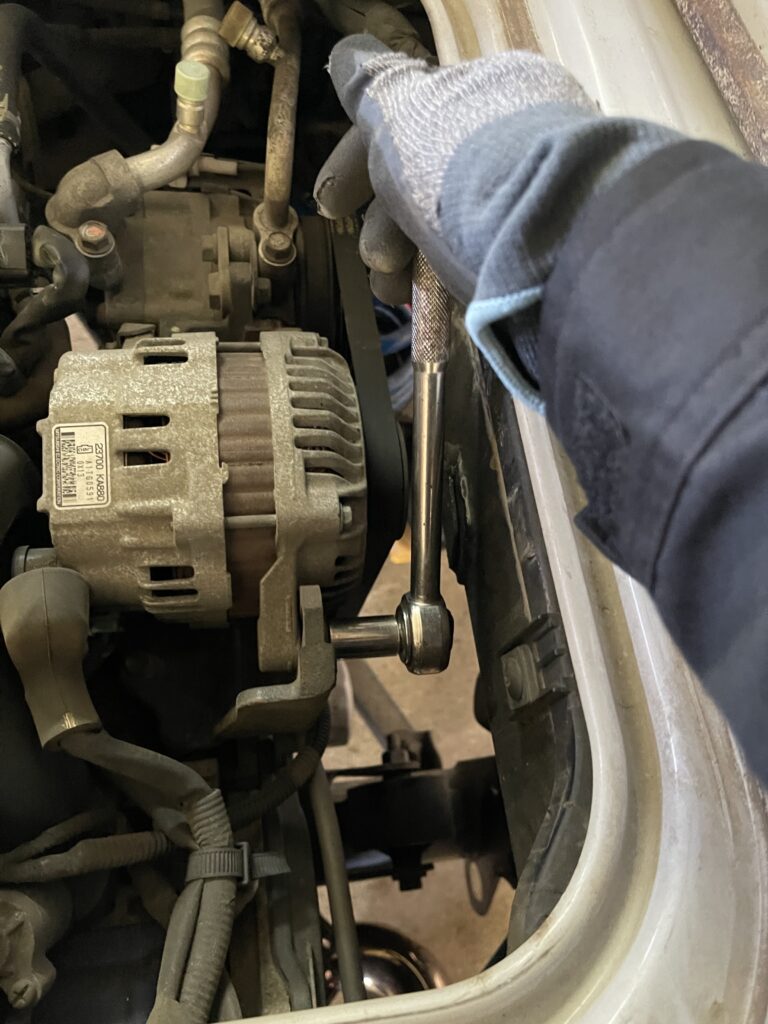

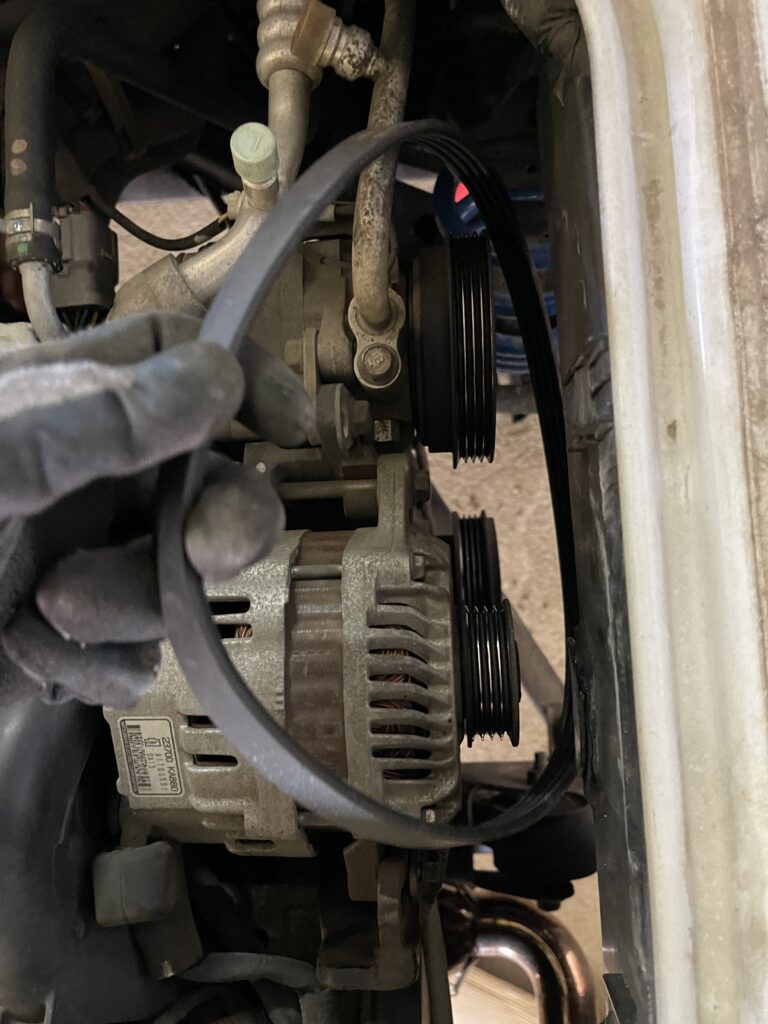

おっと、その前に。ファンベルト(正確にはファンではなく、クランクプーリーとエアコンのコンプレッサーとオルタネーター(発電機)をつなぐベルト)を交換取り付けします。

ちょっと以前ベルト鳴きがあったので、オルタネーターの位置を上にこじ上げることによってテンションをコントロールできるのですが、かなり張り気味にしていたのでした。

交換時にどれくらい摩耗や劣化があるのか恐る恐る見てみると・・・↓

うーむ割れ等はなさそうである。。

左が新品、右が古いもの。

明らかに溝の深さと幅がちゃいますねこれは。摩擦が弱くなってそう・・そりゃベルトもキュルキュル言うわな。。

迷わず交換しときましょ。

さて、気を取り直して!

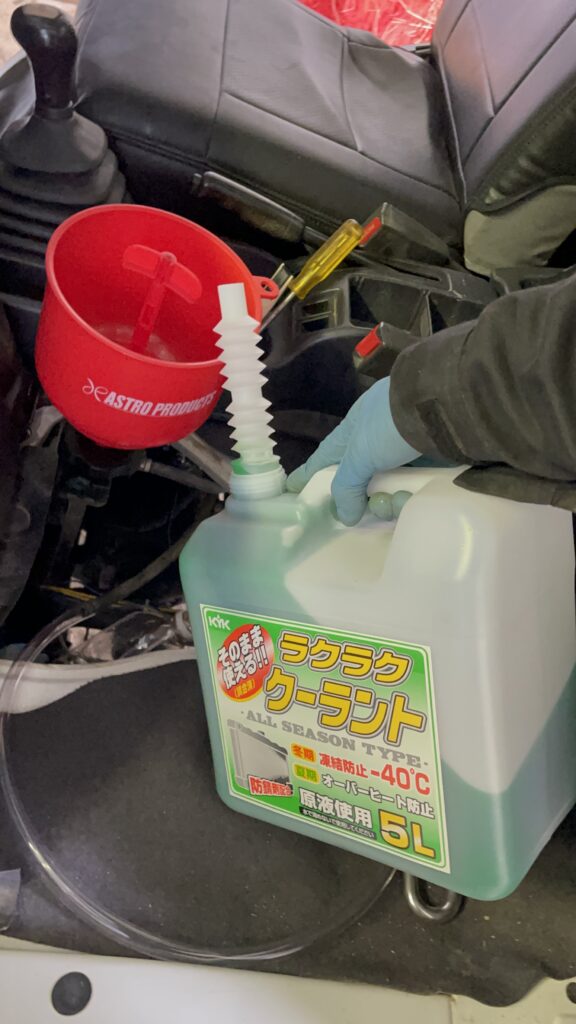

クーラント液の補充に取り掛かります。今まで続けてきた作業も遂に大詰めです。

作業のイメージとしては、車の血管内に血液を戻すイメージで、しかも血管内(ホース内)には空気は存在せず、液体だけで満ち満ちている状態を作る。と言う感じです。

要するにクーラント液はエンジンが回っている間中、冷却部であるラジエターとエンジンを行き来し、車の他の各部を循環し続けるわけですが、アクアリウムなどで使われる水を浄化する濾過装置の水中ポンプのようなものが先ほど交換で出てきたウォーターポンプにあたり、そのスクリュー部分に空気層があれば水は掻き回されて吸い込み押し出されることができず、ホース内をクーラント液が循環できません。空気は軽いので上に行くのでウォーターポンプの位置はエンジン内の一番低い位置にあるのですが、そこに空気層があると空転してしまいポンプが機能しなくなってしまうのです。

だからホース内にあるエアを全部隅々まで抜き切らないとダメなんです。

そのホース内の空気を抜く作業が『エア抜き』と呼ばれる作業です。

では順を追ってみていきましょう。

サンバーのエア抜き箇所は全部で三箇所あります。

以上の三箇所に作業環境によりますが、それぞれ1m〜2mくらいの延長ホースを接続し、エア抜きに伴いクーラント液が飛び出してくるので、受けのペットボトルなどを接続しておきます。

できれば長めのホースを用意してドアの外などにペットボトルを置気、なるべく高低差を稼いだ方がエアは素早く効率良く抜けてくれます。※すぐにクーラント液がペットボトルにいっぱいになるので作業は正直忙しくはなりますが・・

さて、いよいよクーラント液の注入です。

注入とエア抜きには、クーラントファンネルという道具を使います。

エア抜きしながら直接ラジエーターの上部に別の何かを使って流し込むなんて無理なので、オススメの道具というかマストアイテムだと思います。値段もそんなにお高いものではないですし費用対効果は抜群だと思います。

知人のプロの整備士・メカニックの方に事前に相談をしたところ、ロングライフタイプはアルコール成分と劣化防止剤が濃いので、エンジンの水回りガスケット犯して逆に漏れやすくなってしまうという懸念があるそうです。。

その方のアドバイス通り、今回は普通のクーラント液を使い、2年もしくは交換時期にワコーズのクーラントブースターを入れる作戦で行きたいと思います。

大変すぎる作業だったので、写真にあまりおさめられなかったので、この一枚くらいですが、

要するにエア抜きが完璧にできるまで繰り返し作業します。

特に、運転席下のヒーターコアからエアを抜き切るのがコツが入りました。

自分はスロープに乗り上げて車の前側を高くしてエアが上に上がってきやすいようにして、エア抜きの延長ホースを長めに取り、運転席の扉外の地面に受けのペットボトルを置いて高低差をつけて勢いよくクーラント液を流す方法でやりました。

暖気運転後、ヒーターをオンにして暖かい空気が出てくることを確認し、ホッと一安心。。

しばらくゆっくり試走すると水温計も動き出し、無事に全ての作業の完了を告げるサインが。

いろんな作業や仕事の合間にコツコツと時間を作って続けてきた、長かった軽トラの整備がひと段落した瞬間です。

この後、達成感と疲労感がドッと押し寄せることに・・・・

ということで、無事に軽トラのメンテナンスは終了しましたとさ。

家に戻ったら子供たちに→「パパ腕がヤバい事になってるよ!!」って言われてみてみたら、どこでぶつけたのか、、両腕がDVを受けたみたいにアザだらけに笑、いや笑えないか^_^

一連の作業、過酷だったんだなぁ。ってあらためて思いました。

自分よ。本当にお疲れ様。よく頑張ったよ。本当にお疲れ様。

さて、明日は田植え前の草取りの続きでーす。 苗ふみも奥さんと新生軽トラサンバーぶっ飛ばして行ってきまーす。

それでは皆さま、おやすみなさいまし〜☆

農園主